Systèmes alimentaires et crise : comment être résilient et continuer à créer de la valeur ?

Des systèmes alimentaires qui évoluent

Un contexte mondial sous tension

Difficile de ne pas en entendre parler : le contexte mondial a été assez chamboulé dernièrement. Guerres, changement climatique, crise sanitaire… des situations qui n’avaient pas forcément été imaginées par les acteurs de l’alimentation. Et pourtant, elles ont un impact important sur les productions agricoles et la chaîne alimentaire.

Tout cela a mis en lumière le manque de résilience de nos systèmes alimentaires : dépendances aux importations/exportations, difficultés d’adaptation des systèmes agricoles, pratiques non durables…

Quels impacts concrètement sur la production alimentaire ?

Au cœur de nos systèmes alimentaires, on observe des impacts très clairs sur les matières premières

En termes de disponibilité, récemment illustrés avec l’exemple de l’huile ou de la moutarde, impact qui a nécessité une adaptation des recettes pour faire face aux approvisionnements fluctuants

En termes de coût, également. C’est le cas, par exemple, du blé et du lait, ou encore de l’huile de tournesol, qui provenait à 80 % de Russie et d’Ukraine, et dont les coûts se sont envolés !

A cela s’ajoutent les augmentations du coût de l’énergie, de transports, et des emballages (quand il ne s’agit pas de pénurie).

Autant de facteurs qui impactent le coût des produits alimentaires. Ainsi, entre février 2022 et février 2023, l’inflation alimentaire est estimée à + 14,8 %, et même à + 23,3 % pour les légumes frais ![1]

Augmentation de l’insécurité alimentaire et des inégalités

La FAO – l’organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations-Unies – estime à 8 à 13 millions le nombre de personnes supplémentaires qui pourraient souffrir de la faim dans le futur. A titre de triste exemple, le Tchad a d’ailleurs déclaré l’état d’urgence alimentaire en 2022. Une situation qui se traduit aussi en France : depuis 2020, 8 millions de personnes ont eu recours à l’aide alimentaire, contre 4,3 en 2018[2]. Les inégalités en termes d’accès à une alimentation de qualité se creusent.

Quel rôle des acteurs de l’alimentaire dans ce contexte ?

Les acteurs de nos systèmes alimentaires ont un rôle plus important que jamais pour permettre l’accès de tous à une alimentation de qualité. Rôle qui les oblige à trouver un subtil équilibre entre rentabilité et responsabilité.

A ce titre, citons l’exemple de l’entreprise de la Belle-Iloise, dont la dirigeante Caroline Hilliet Le Branchu a décidé de réduire la rentabilité pour continuer à recruter et à investir dans son outil de production, sa transition énergétique et sa politique RSE. Inspirant ! Car oui, il existe des leviers sur lesquels il est possible d’agir.

1. S’adapter plutôt que subir

Toutes les crises n’ont pas le même impact : la sécurité alimentaire, la disponibilité et le coût des matières premières, la logistique, la disponibilité de la main-d’œuvre… C’est finalement une opportunité de s’adapter rapidement, et de mieux anticiper les risques à venir, en capitalisant sur les enseignements des crises vécues par nos systèmes alimentaires.

Et, pour ce faire, il est pertinent de s’appuyer sur une vision long terme, en maintenant des démarches vertueuses. D’où l’importance de poser une vision et une mission claires, qui permettent de guider l’ensemble des choix. Il est nécessaire d’adopter une approche globale. Certaines gammes sont plus valorisées et rentables que d’autres : on peut jouer dessus pour pouvoir compenser le maintien d’offres moins rentables mais plus accessibles, sans compromis sur la nutrition et la RSE.

2. Analyser l’ensemble de la chaine de valeur

Le contexte actuel rappelle l’importance de penser la chaine de valeur de nos systèmes alimentaires dans sa globalité. L’optimisation des coûts ne passe pas seulement par l’analyse des recettes :

- Réfléchir sur l’amont : circuits plus courts, filières locales, remettre au goût du jours des variétés anciennes (sorgho, millet, sarrasin…) … autant de leviers pour créer de la valeur.

- Agir contre le gaspillage alimentaire : à la production, durant le stockage, à la transformation, durant le transport…. Pour aussi réduire les coûts.

- Utilisation d’énergie : cet hiver a illustré la marge d’optimisation de l’utilisation énergétique. Rationalisation, ressources plus vertes…

- Simplification en usine : nombre de recettes, roulement des productions, formats, optimisation des palettes… sont autant de postes sur lesquels jouer.

- Apporter des leviers de valorisation pour justifier l’équation « value for money » et continuer de créer de la valeur (santé, durabilité…)

- Au niveau des recettes, miser sur le végétal, l’upcycling, ou la réduction des teneurs en matières grasses, peut permettre d’optimiser les coûts, sans compromis sur la nutrition et la durabilité.

3. Adopter une vraie démarche de communication transparente

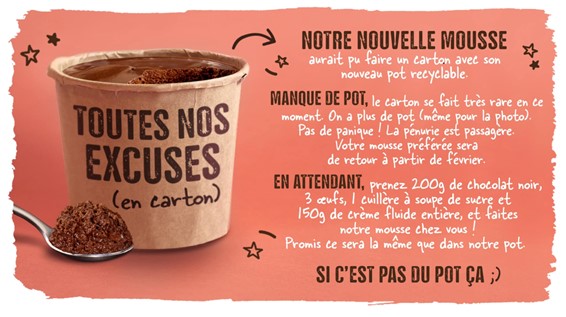

L’ enjeu de pédagogie doit être placé au cœur de nos systèmes alimentaires afin d’expliquer les choix faits, tout en gardant la confiance des consommateurs. Et c’est possible. Prenons l’exemple de Michel et Augustin : obligés de revenir temporairement à l’utilisation de pots en plastique, ils ont transformé cela en opportunité de communication, en apportant de la pédagogie.

En revanche, le remplacement de l’huile de tournesol par d’autres huiles – bien qu’autorisé par la DGCCRF – a entrainé la réaction immédiate de FoodWatch du fait du manque de transparence des acteurs.

Voici nos conseils pour une communication transparente réussie :

- Faire parler les dirigeants

- Être pédagogue

- Créer de la proximité avec les consommateurs

- Anticiper la gestion de crise, avec une approche structurée pour pouvoir agir rapidement et efficacement en cas de besoin

4. La solution viendra de la collaboration

Nous en sommes convaincus, l’union fait la force !

A plusieurs, l’impact des actions peut être décuplé. D’où l’intérêt de la mise en place d’actions conjointes.

C’est la philosophie de la « Collaboration for healthier lives » du Consumer Goods Forum, où fabricants et distributeurs montent conjointement des actions pour une meilleure alimentation. Ou encore de Bel qui lance l’alliance pour une agriculture régénératrice, afin de fédérer l’ensemble des acteurs de la chaine pour une agriculture plus durable. Celle, aussi, des acteurs qui s’engagent pour l’aide alimentaire, comme Kellogg’s et les épiceries solidaires ANDES.

Autre démarche notable en ce sens, la création du Conseil National pour la Résilience Alimentaire (CNRA), qui réunit acteurs de l’amont agricole et de l’ensemble de la filière alimentaire.

La collaboration peut aussi se faire avec les consommateurs. Les actions de co-construction avec les consommateurs sont un axe très pertinent pour l’innovation et le montage d’actions dans le futur.

Enfin, la construction de modèles collaboratifs d’aide alimentaire ou produits moins chers sont aussi un axe intéressant. Par exemple, les supermarchés où on paie selon ses revenus (mixité sociale), ou les supermarchés tenus par les adhérents, où l’on donne un peu de son temps.

En conclusion, les crises ne doivent pas faire perdre de vue les objectifs long termes, et il existe de nombreux leviers pour anticiper et continuer de créer de la valeur durable, tous ensemble !

[1] INSEE 2023

[2] France Stratégie, Pour une alimentation saine et durable – Rapport pour l’Assemblée nationale, 22 septembre 2021